阅读:0

听报道

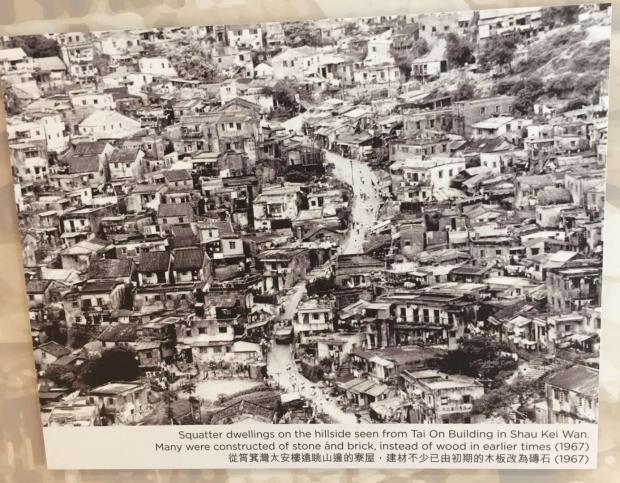

不久前一位朋友传来这里附上的图片,是一九六七年摄的香港西湾河成安街对上的山头,称成安村。我是在图中一带长大的。二战后,除了一九四五到一九四八我到佛山华英中学的附小混了几年,到我离港赴北美碰运气的一九五七,大部分的时间我是住在这成安村再向上走一点的澳背龙村。当时那里的房子远没有图中见到那么密集。

图中见到的路大约建于一九五二,当年我是走惯了的。也有石阶可以拾级而上。我少年时的好友容国团当年是住在这屋村东行约一公里的地方,依稀记得名为南安坊。一九五二年我认识他,一九五四年我跟他差不多日夕与共。他是没有钱读书,要打工;我是没有学校收容——一九五四年被逐出位于铜锣湾的皇仁书院。算是初一,我两次不能升级,要离校,同学们说是因为一个姓梁的作文老师不喜欢我——他们说没有见过作文只差一分不及格的。那是“主要”科,不及格升级免问。

一九五七年七月三十一日我离港到加拿大碰运气,要坐船十八天。是商业之行。到了多伦多,只几天解决了那里的出口商要处理的事,就决定留在北美读书。在加拿大没有正规的大学收容,只能在那里自修英语。我以超龄的资格进入了洛杉矶加州大学时,快二十四岁。那是一九五九年的秋天。十年人事几番新,图中所见的一九六七是我离港十年,运情不错。早一年我在长滩获十八间州立大学的最佳教授奖。六七年初,论文《佃农理论》只写好一章,芝加哥大学给我一个“政治经济学博士后”奖,要我到芝大去。我对他们说我还没有博士,怎可以接受“博士后”?收到的回应是他们不管我是不是博士,但我一定要去芝加哥一年才可以获该奖金。这样,六个星期后我就把论文写完了。斩瓜切菜, 但不少师友认为那是他们见过最好的经济学博士论文。

也是一九六七年初,我在长滩艺术博物馆举行摄影个展,盛况一时,多份报章大事报道,展期延长两次,也有好几间其他博物馆要请我去展出。考虑了几天,我决定放弃摄影,专研经济学。一九六九年我转到西雅图华盛顿大学做副教授,几个月后他们无端端地升我为正教授。

容国团是个天才,但运情没有我那么好。比我年长一岁的哥哥当年认为他是个音乐天才,但学音乐,弹什么钢琴的,家境欠佳的当年免问。其实阿团什么都是天才。一九五四到一九五五那一年,他和我皆无所事事——我在父亲的商店工作,因为遇上韩战禁运,上不上班都一样。我们两个于是在街头巷尾到处跑,找其他孩子出气,赌小钱。凡赌乒乓球与踢毽子由他出手,而我则善于下棋(任何孩子玩的棋)与掷毫(即硬币)。桌球阿团也有两手。正规的桌球要付钱,他付不起,但那些穷孩子玩的康乐球他是所向无敌的。还有,虽然没有读过多少书,阿团写得一手好字。

一九五五年的暑期,我在父亲位于永乐街的商店隔壁的一间凉茶店认识一位名为关大志的摄影天才。他替我买了一部二百港元的旧照相机,教了我半个小时,我就摄得两帧作品入选香港国际摄影沙龙,而且两帧都被刊登在该年的年鉴上,所以兴趣转到摄影那方去。阿团的家境没我那么好,在湾仔修顿球场旁边的一间工会的小图书馆工作。其实没有什么书,但有乒乓球桌一张,他天天在那里独自研究发球。记得一九五七我离港的早上,到该工会找他,他教了我两招发球,也送我他惯用的球拍。该球拍遗失后几年前复得,今天又不见了。如果再出现,我会拿去拍卖,把钱捐出去。

认识阿团之前,我老是喜欢在附图位置再上一点的澳背龙村,到处找其他孩子游玩比赛。最好玩的是鎅风筝,其他有射或捕飞鸟、掷毫、弹玻璃珠子,我无所不精,所向无敌。我也喜欢逃学,独自步行约一个小时到当时一个人也见不到的柴湾去钓鱼。永远是在水退时爬上水不深的巨石,等潮涨,把鱼丝一次又一次地抛出去。根本没有鱼,只是偶尔有很小的上钓,但还是一次又一次地抛,幻想着有大鱼上钓,到夕阳西下才回家。今天我以想象力知名经济学行内,主要是这些孩子玩意训练出来的。

一九五二年,在湾仔书院,班主任叫郭炜民,因为我常常逃学、缺课,其他老师当然会大兴问罪,但郭老师永远迁就我。一次,在大考前,我缺课,郭老师对其他同学说:“张五常看来是在家中准备考试了。你们不要学他,因为只他一个可以在一天自修一个学期的功课。”其实那天我也是去了钓鱼。

一九八二年回港任教职后,我有幸能跟郭老师进过两次午膳,表达他给我的教诲之恩。去年我的五卷《经济解释》竣工了,急着要送他一套,却得知他在几年前谢世了。

二〇二〇年二月二十四日

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号